狗与人类的关系有着久远的历史。在众多的家禽家畜中,狗是人类最早驯化的动物之一,并与人类生活发生着密切的关系。早在新石器时代,狗就进入了人们的生活视野。据陈文华《农业考古》等资料,河北徐水县南庄头、河北磁山、河南裴李岗等新石器时代遗址中,都出土有狗的遗骸。在黄河下游大汶口文化遗址和长江中游邓家湾文化遗址中,还出土有狗形陶塑和狗形鬻,它们“或立或卧,或吠或啮物,或单立或两狗相迭,造型粗率写意,充满了原始朴素的生活意味”。这些遗址距今或四五千年或已近万年,虽然古代遗存的匮乏使我们无法完全复原和了解此时期古人对狗的依赖程度和狗在人们生活中的分量如何,但这些遗存说明在人类生活的初期,狗就与人类结下了亲密关系。

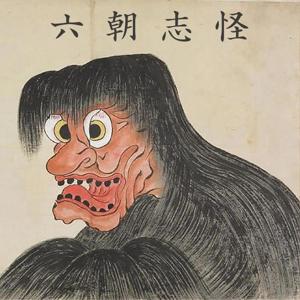

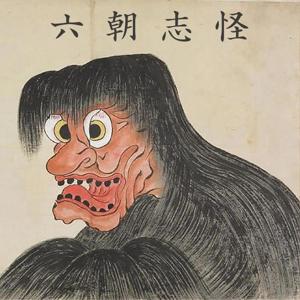

六朝志怪中保存有大量的与狗(犬)有关的怪异故事。这些故事散见于《述异记》、《神录》、《搜神记》、《搜神后记》、《齐谐记》、《幽明录》、《玄中记》、《续异记》、《异苑》、《冥祥记》、《旌异记》等书中。,如果按照狗与人之关系和狗类属性特征来看,六朝志怪中的异犬狗怪大体可分义犬、异犬和妖狗三大表现形态和描写模式。

(一)义犬

所谓义犬是从人、狗关系和狗的行为特征着眼划分的,主要指狗对人的态度和情感。狗是人类最早驯化的动物,也是人类忠实的朋友,六朝志怪中的奇异之犬在“处理”人、“我”(即狗)关系时,都能充分发挥“狗性”智慧,表现它与人类的亲和,对人的忠诚。这类故事多以狗助人为描写内容,六朝志怪中把此类犬称为“义犬”。它们是主人在危难之时的助手或助力,在主人危难之时,它们以自己奇异的行为表现了自己对主人的忠诚。《搜神记》中有三个“义犬”的故事。卷二十《华隆家犬》(又见《幽明录》)写吴人华隆有次到江边伐荻,为大蛇盘绕。此时他养的“快犬”名“的尾”正好在他身边,“的尾”奋起救主,猛咬大蛇,大蛇被咬死。但华隆由于被蛇盘绕,“僵仆无知”,“的尾”就偎在主人身边“彷徨涕泣,走还舟,复返草中”,频频发出救人信号,后华隆终于为人发现被救回家。华隆病愈后倍加爱惜此狗,“同于亲戚”。卷九《诸葛恪(家犬)》也是写狗助人的,与华隆家犬不同的是此狗似具有未发先知的“灵性”。故事说诸葛恪征淮南回朝,朝廷要求他参加朝会,而他家的犬“衔引其衣”阻止他去,反复多次,无奈,诸葛恪“令从者逐之”,最后才得脱身入朝,结果入朝后就被杀。而最令人感动扼腕叹息的当属卷二十《义犬冢》中的义犬:

孙权时,李信纯,襄阳纪南人也。家养一狗,字日“黑龙”。爱之尤甚,行坐相随,饮馔之间,皆分与食。忽一日,于城外饮酒大醉,归家不及,卧于草中。遇太守郑瑕出猎,见田草深,遣人纵火燕之。信纯卧处,恰当顺风。犬见火来,乃以口拽纯衣,纯亦不动。卧处比有一溪,相去三五十步,犬即奔往,入水湿身,走来卧处周回,以身洒之,获免主人大难。犬运水困乏,致毙于侧。俄尔信纯醒来,见犬已死,遍身毛湿,甚讶其事。睹火踪迹,因尔恸哭。闻于太守。太守悯之曰:“犬之报恩甚于人!人不知恩,岂如犬乎!”即命具棺椁衣衾葬之。今纪南有义犬冢,高十余丈。

与此义犬救主情节模式大体相近的还有《搜神后记》中的《杨生狗》。《杨生狗》前半部分也是写主人酒醉草泽,突遇大火,狗湿身救人;不同的是后半部分又加入了主人堕井狗呼号救人的情节。而后半部分情节模式又同《华隆家犬》有一定相似性。如果说《义犬冢》中的“黑龙”为了保护主人的安全不惜牺牲自己的性命,典型地通过自己的奇异行为体现了狗对主人的忠诚的话,那么《搜神后记》记载的“乌龙救主”故事(又见《齐谐记》)中的义犬“乌龙”除忠诚之外,已与主人达到了“心灵”的默契:

会稽句章民张然,滞役在都,经年不得归。家有少妇,无子,惟与一奴守舍,妇遂与奴私通。然在都养一狗,甚快,命曰“乌龙”,常以自随。后假归,妇与奴谋,欲得杀然。然及妇作饭食,共坐下食。妇语然:“与君当大别离,君可强啖。”然未得啖,奴已张弓拔矢当户,须然食毕。然涕泣不食,乃以盘中肉及饭掷狗,祝曰:“养汝数年,吾当将死,汝能救我否?”狗得食不啖,惟注睛舐唇视奴。然亦觉之。奴催食转急,然决计,拍膝大呼日:“乌龙与手!”狗应声伤奴。奴失刀仗倒地,狗咋其阴,然因取刀杀奴。以妇付县,杀之。

在上述几个义犬故事中,狗都是作为故事的主角来描写的,虽然故事的内涵不一样,但描写的狗都有基本相似的特征:第一,它们的身份都是家犬,是由主人豢养的,因此,对主人都表现出异常的忠诚。无论是单独行事的“的尾”、“黑龙”,还是与主人配合行动的“乌龙”,它们都把主人的命运安危和意志放在第一位,甚至为主人牺牲自己的性命。第二,狗

通人性,富有情感。它们心向主人,在主人危难之时,能充分发挥自己的聪明才智,表现出奇异的行为,救主人于危难之中;在主人身临危境时,它们或“彷徨涕泣”或“得食不啖”,情系主人的安危,具有与人相似的情感活动。如诸葛恪家犬、华隆家犬。第三,与下文谈的“妖狗”不同,它们“狗”的身份形貌没有发生变形、变化,它们的“异”主要体现在行为和灵性上。显然这些特征是人们立足现实生活对狗的认知的现实反映,因此,这些故事中狗的“形象”描写具有明显的写实性、亲和性、人情化特色。 (二)异犬

所谓异犬,又可称为灵异之犬,是从狗自身的种类属性特征上来着眼的。如狗能解人语但不会说人话,而六朝志怪中的狗常常表现出奇特怪诞的行为,有的狗突然之间能说人话,或做按常理而言不应是狗该做的事情,也就是说“狗性”发生了变异而具有了其他类性或属性的特点。我们把六朝志怪中描写的超出一般狗性特征的狗称为灵异之犬即异犬。就行为定位和描写特征而言,它们处于“义犬”和“狗怪”之间而明显具有“怪”的色彩,现实性成分在逐渐衰退,非现实性的成分在不断增加。值得注意的是,这类描写虽然表现出许多的灵异性和怪诞性,但在表现狗的怪异性时,狗之为狗的“形貌”并没有发生实质性的变化。这类故事就其表现形态而言又可分如下两种情况:

一是狗会说人语。如《搜神记》卷七《狗作人言》:“永嘉五年,吴郡嘉兴张林家有狗,忽作人言,云:?天下人俱饿死。?于是果有二胡之乱,天下饥荒焉。再如《述异记》记:”安国李道豫,宋元嘉中,其家犬卧于当路,豫蹶之,犬曰:?汝即死,何以踏我??豫未几而卒。”(又见《异苑》)此类故事有的还情节曲折且富有戏剧性,如《述异记》中的“朱元兄弟”: 嘉兴县罩陶村朱休之有弟朱元,元嘉二十五年十月清旦,兄弟对坐家中。有一犬来,向休蹲,遍视二人而笑,遂摇头歌曰:“言我不能歌,听我歌梅花。今年故复可,奈汝明年何?”其家惊惧,斩犬榜首路侧。至岁末梅花时,兄弟相斗,弟奋戟伤兄。官收治,并被囚系,经岁得免。至夏,举家时疾,母及兄弟皆卒。

二是狗表现出异于种类属性的异行怪态。如《搜神记》卷六记“(汉)文帝后元五年六月,齐雍城门外有狗生角。京房《易传》曰:?执政失,下将害之,厥妖狗生角。?”又记:“汉景帝三年,邯郸有狗与彘交。是时赵王悖乱,遂与六国反,外结匈奴以为援。《五行志》以为犬兵革失众之占,豕北方匈奴之象。逆言失听,交于异类,以生害也。京房《易传》曰:?夫妇不严,厥妖狗与豕交,兹谓反德,国有兵革。”

这类故事中的狗,六朝志怪中直接称为“妖狗”。所以称为“妖”,恐怕同它们狗的种类属性的发生变异有关。但若深入分析,我们发现,这类异犬狗怪故事有几点是比较明显的:第一,这些故事不是以展现异犬狗怪的特征为目的,而是在通过狗特性的变异预兆社会的变化,蕴藏在其背后的是深深的天人感应的神学思想观念。就此而言,与其把这类故事看作“小说”,不如把它看作“宣教”文字更合适,因为这类故事的描写性几乎没有,是典型的“丛残小语”,甚至它原初就是在天人感应神学思想指导下产生的,是对天人感应神学思想的演绎。这从故事叙述中引用京房《易传》的话可以得到鲜明的印证。第二,在这些故事中,狗虽然是故事描写的重要题材,但其目的不在写狗,而是通过狗的反常行为来预示社会的反常,狗性的变化只是作为社会变化的征兆而存在的。与“义犬”故事相比,狗的形象性格特征描写减弱了,相反,社会文化观念的寓意性、象征性则增加了。第三,狗作为一种属类的行为特征发生了变化,被赋予其他的类性特征,使狗具有了非狗的性质,其中最典型的是让狗作人语。在这些描写中,狗的非狗化倾向异常突出,其对社会吉凶的预见远远超过了人类对现实社会的认知。不难看出,此类作品正是通过狗的非狗性的怪异来表现现实社会的怪异的。也正因为此,在这类故事中,狗虽然仍具有狗的生理形貌,但狗之为狗的种类属性几乎丧失殆尽,而超现实性和怪诞性则愈加明显。总之,“宣教”性、象征性、怪诞性是此类故事表现出的最基本特色。

另外,值得我们注意的是,六朝志怪对精怪之犬的描写虽然在叙述层面上,它们均采用了史传的叙事手段,如在讲述某故事发生之前,先铺垫人物的姓名、籍贯等,以显故事的真实性,但从叙述意味和叙事蕴涵来看,他们似乎并不相信故事的“真实性”,如所有故事中的狗怪最后的结局都是被“打杀”,给人一种死无对证的感觉。

View all episodes

View all episodes

By 墨力老板娘

By 墨力老板娘