Commento a Atti 21, 17-36

A morte! - Principio della passione di Paolo

Paolo e compagni arrivano a Gerusalemme e sono accolti con piacere dai fratelli che si ritrovano nel Cenacolo. Il Cenacolo, culla del cristianesimo, è la casa di Maria, madre di Giovanni detto anche Marco (12,12). lì Gesù celebrò l’ultima cena (Lc 22,7-38) e apparve Risorto ai discepoli, da lì partì per salire al cielo e lì inviò lo Spirito promesso (Lc 24,33-53= At 1,1-2,1ss). È il luogo reale e simbolico in cui si compie la benedizione di Dio ad Abramo e in lui a tutte le genti (Gen 12,1-3). Da lì parte e lì porta ogni missione. È la Chiesa madre, l’Israele che si apre a tutte le genti.

Solo il giorno dopo vanno da Giacomo, capo della Chiesa di Gerusalemme. Già da Atti 12,16 sappiamo che Giacomo non sta più nel Cenacolo dove fino allora dimorava anche Pietro. La Chiesa è una, ma nella diversità. Uno può essere perfetto Giudeo e perfetto cristiano, purché accetti i pagani come fratelli e non pretenda di farne dei Giudei. Lo stesso vale per i pagani nei confronti dei Giudei.

In queste diversità culturali come si può convivere e mangiare insieme? La tentazione è quella che ognuno cerchi di mangiare l’altro per assimilarlo a sé. Il problema, mai risolto, resta un cantiere aperto. Lo è anche oggi e lo sarà sempre, fin che il mondo giunga al suo compimento.

Comunque il principio del bene e del male non sta e non starà mai in ciò che si mangia. Ognuno faccia come crede meglio. Sappia però che l’unico principio “culturale” valido per Dio, Padre di tutti, è quello di “mangiare con l’altro”invece di “mangiare l’altro”. “Non c’è più né giudeo (=religioso come noi!) né greco (=pagano o laico), non c’è più né schiavo né libero, non c’è più uomo e donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. E se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa” (Gal 3,27-28). Crolla il culto idolatrico e omicida di tutte le regole religiose e culturali che discriminano gli uomini e sono all’origine di ogni male. È nella nostra diversità che siamo tutti fratelli, figli dello stesso Padre. Fin dall’inizio Adamo “uccide” il Padre e Caino uccide il fratello!

La verità più antica, e più trascurata, è che siamo tutti figli chiamati ad accogliere il fratello nella sua diversità. La nostra identità ci viene dall’altro. Se sopprimiamo l’altro, sopprimiamo noi stessi. Per questo va accolta ogni diversità e differenza. Ognuno deve rispettare l’altro, con attenzione al più debole - che talora pare il più forte (cf 1Cor 8,1ss). L’unico comandamento è l’amore, che davanti al male si fa misericordia e perdono (cf Lc 6,36, leitmotiv di tutto del Vangelo). È la “legge di libertà”, dice Giacomo – aggiungendo che “la misericordia ha sempre la meglio nel giudizio” (Gc 2,12s).

La nostra libertà non è la schiavitù dell’egoismo che mette le mani sull’altro. È frutto dell’amore, che ci mette nelle mani dell’altro. Il tentativo di dominare sull’altro è vinto dalla disponibilità a servirci l’un l’altro nel reciproco amore (Gal 5,13ss.). La lettera ai Galati è il più limpido e audace testo sulla libertà. In essa Paolo “relativizza” tutte le diversità religiose, sociali e di genere: le “mette”in relazione” invece che in conflitto. Ogni diversità è un limite nei confronti dell’altra. Questo limite, invece di essere un assoluto - un idolo morto che dà morte - è il con-fine con l’altro, luogo dove due finitudini vengono a contatto.

Chiaramente il mio con-fine è dove finisco io e trovo il mio con-finito. Lì c’è lo scontro tra due finiti per farla finita, oppure l’incontro per aprirsi all’altro. La paura di essere mangiati ci chiude nell’egoismo e fa sì che ci mangiamo reciprocamente, fin che non restano che le code. La fiducia di una sorpresa positiva ci porta ad accoglierci e aprici all’infinito. Il limite diventa comunione e ospitalità reciproca. È l’unico modo per “nutrire il pianeta”.

E qui nasce la “cosa nuova”, ciò che il nostro cuore da sempre desidera e la paura ci vieta: l’unità d’amore, feconda di novità. In questa comunione tra noi “nasce” Dio in noi e noi in lui. Invece di morire per il veleno dell’egoismo, viviamo del frutto dello Spirito. Davvero “diventiamo come Dio”. Abbiamo la sua stessa vita che è l’amore tra Padre e Figlio. Al contrario dell’egoismo, l’amore germoglia in gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e libertà. “ Cristo ci ha chiamati a libertà perché restassimo liberi”; dice Paolo. A quanti cercano di togliere questa libertà in nome di venerande tradizioni, addirittura istituite da Dio stesso, come la circoncisione” (Gal 5, 1-26), Paolo dice che non hanno più nulla a che fare con Cristo: sono decaduti dalla grazia. Ai tradizionalisti che vogliono imporre le loro sacrosante credenze, consiglia, invece di circoncidere sé e altri, di tagliarselo tutto (Gal 5,11).

Sia per motivi logistici che per facilitare la comunione - senza circoncidere altri o mutilare se stessi -, Giacomo si è spostato dal Cenacolo verso un altro luogo.

Paolo, uscito dal Cenacolo, si reca da lui. Il gesto di comunione è anche pretesto per portargli la “colletta” , che qui non viene nominata. Attorno a lui si riunisce l’assemblea di tutti gli anziani. È un’accoglienza pomposa, che si presenta però come un tribunale cui rendere conto di voci che corrono.

Paolo parla dettagliatamente di quanto Dio ha operato tra i pagani. Dopo aver magnificato il Signore, Giacomo ha l’opportunità di esporgli il grande progresso della loro chiesa: sono decine di migliaia i Giudei zelanti della legge che hanno aderito a Cristo.

Viene poi al dunque e, senza mezzi termini, gli dice: “ Sarà mica vero che insegna ai Giudei convertiti l’apostasia dalla legge di Mosè?”. Per smentire queste dicerie e accuse, gli ordina cosa fare: unirsi ad altri cristiani Giudei che devono andare al tempio per un voto. Riguardo poi ai pagani convertiti, bisogna che rispettino le clausole decise insieme a Gerusalemme (cf. At 15,1ss).

La situazione è delicata. Paolo era venuto con la colletta per significare l’unità fraterna tra le chiese pagane e Gerusalemme. Per amor di pace e segno di comunione fa quanto Giacomo richiede. Interpreta in senso buono la sua intenzione: vivere in armonia con i Giudei. Ma se Giacomo dicesse che la salvezza viene dall’osservanza della circoncisione e dalla legge, gli direbbe quanto scrisse ai Galati: “Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella legge; siete decaduti dalla grazia”. E, parlando di circoncisione, concluderebbe così: “È dunque annullato lo scandalo della croce? Dovrebbero tagliarselo via coloro che vi turbano” (Gal 5,4.11b). Solo l‘amore infatti è pieno compimento di ogni legge (Rm 13,10). Chi oltre questa legge di “misericordia” crede che ci sia qualcosa di meglio o più perfetto, è semplicemente uno che perverte l’unico vangelo di Cristo (cf. Gal 2,6s). Luca direbbe che è un cieco, giuda di altri ciechi, casa costruita sulla sabbia che crolla su se stessa (Lc 6,39.49).

Per Paolo è importante la pace e l’unità con la Chiesa di Gerusalemme, come è altrettanto importante che le altre Chiese tengano il collegamento con il popolo della promessa, unico albero in cui tutti siamo inseriti. (cf. Rm 11,1ss).

Paolo fa quanto dice Giacomo, per non crear problemi a lui e alla sua comunità. Giacomo non sapeva che questa visita al tempio poteva diventare per Paolo una trappola mortale? Non era difficile supporlo, date le voci che circolavano su di lui e le infinite volte che hanno tentato di eliminarlo.

Ma ognuno vede solo ciò che ha in testa lui. E Dio, che conosce ogni cuore, si serve anche e soprattutto dei nostri errori per realizzare il suo disegno di salvare tutti. Addirittura “laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia” (Rm 5,20).

È comunque per lo meno strano che la Chiesa di Gerusalemme non ne abbia preso le difese nel processo che segue. Non lo ritenevano opportuno per il bene comune: temevano ritorsioni. Certamente si ricordano che già prima la Chiesa, perseguitata a Gerusalemme, fu in pace solo quando Paolo fu rispedito a Tarso (At 9,36s).

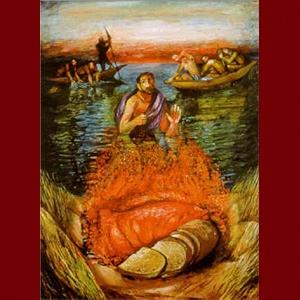

Luca qui non accenna più alla colletta (cf. At 24,17). Il viaggio di Paolo a Gerusalemme diventa, come per Gesù, il cammino verso la passione.

Il ricordo del concilio di Gerusalemme ( vv. 19.25) e la sua attuale venuta a Gerusalemme fanno da inclusione ai suoi viaggi missionari: tutta la sua azione tra i pagani è sotto il segno dell’unità tra la chiesa pagano-cristiana e quella giudeo-cristiana.

Come si intravvede dal testo, non mancano tensioni. Infatti in questo periodo Paolo scrive ai Romani: “Ora vi esorto, fratelli, per il Signor nostro Gesù Cristo e per l’amore dello Spirito, a lottare con me presso Dio nelle vostre preghiere per me, affinché io sia liberato dagli infedeli della Giudea, perché il mio servizio per Gerusalemme torni gradito ai santi” (Rm 15, 30s). Probabilmente era caduto sotto l’anatema, ossia era escluso dalla comunità e doveva essere eliminato dai Giudei come nemico di Dio.

Se i cristiani di Gerusalemme non difendano Paolo, Luca parlerà di un suo nipote che accorrerà in suo aiuto (At 23, 6ss).

La preoccupazione di Giacomo non è più la stessa del Concilio di Gerusalemme: aprire la porta della fede ai pagani. Presto ci sarà la diaspora. Il nuovo problema è un altro: come vivranno i giudeo-cristiani tra le nazioni? Dovranno rinunciare alla loro identità (cf 1Cor 7,1ss)?

In questa situazione di conflitto e difficoltà oggettive, Paolo mantiene l’unità con i fratelli. Ciò che ci unisce conta più di ogni differenza e sofferenza.

Come per Gesù, a Gerusalemme e nel tempio, comincia anche per Paolo la lunga passione. Da qui in poi sarà testimone del suo Signore davanti a tribunali e re, fino agli estremi confini della terra. E proprio da prigioniero, perché la Parola non è mai legata! (2Tm 2,9).

Dopo il grido della folla: “ A morte”, Paolo sarà prigioniero sino alla fine degli Atti. Si avvera quanto lui stesso aveva detto: “Lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni.” (At 20,23). Si compie anche la profezia di Agabo, che lo vede legato mani e piedi (21,11).

È l’ultima fase del suo ministero, dove la testimonianza diventa perfetta. La morte che incombe non l’arresta. Anzi, ne è il compimento. Anche Gesù fu accusato di bestemmia e condannato fin dall’inizio del suo ministero come trasgressore della legge (cf. Mc 2,6; 3,6). Ma questo non gli ha impedito di fare tutto ciò che doveva fare. È sempre sufficiente il tempo per vivere ciò che si deve vivere. Non né mai né più né meno di quello che ci vuole.

DIVISIONE

a - vv.17-20a: Paolo espone a Giacomo e ai presbiteri il successo del Vangelo presso i pagani

b - vv. 20b-21: Giacomo espone il successo tra i Giudei zelanti e tira fuori l’accusa

c - vv. 22- 25: Paolo con un gesto mostri falsa l’accusa e osservi il decreto di Gerusalemme

d - vv. 26-28: il suo farsi servo diventa trappola mortale per Paolo

e - vv.29-30: Tròfimo, pagano cristiano, causa equivoco: pensavano che fosse nel tempio

f - vv. 31-36: Paolo scampato da morte grazie ai romani è portato nella fortezza